KT-Trend-Report Winterdienst 2018

Folgt nach einem Jahrhundertsommer mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen auch ein ebenso „warmer“ Winter – oder doch eine ausgeprägte Kälteperiode? Diese Frage scheint die 100 Baubetriebshofleiter, die wir für den Trend-Report Winterdienst der KommunalTechnik befragt haben, nicht um den Schlaf zu bringen. Sie haben, so viel sei schon vorweg erwähnt, für die kommenden Monate nach Erfahrungswerten der Vorjahre geplant – also weitgehend unverändert, wie die Antworten auf die entsprechenden Fragen zeigten.

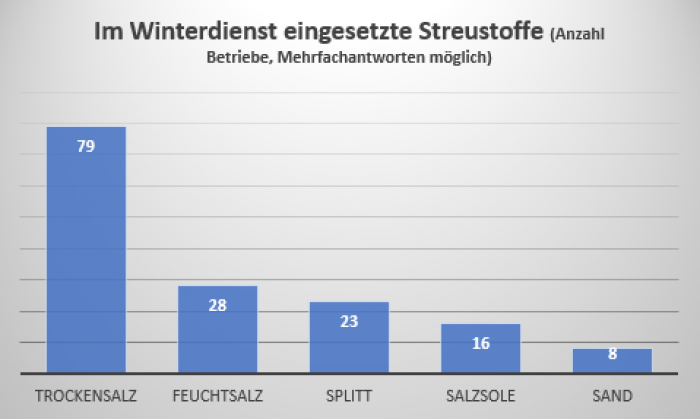

Welche Streugüter setzen die 100 befragten Städte und Gemeinden im Winterdienst ein? Antwort darauf gibt die Grafik. Demzufolge steht der Einsatz von Trockensalz nach wie vor an erster Stelle, gefolgt von Feuchtsalz und Splitt. Zusätzlich haben wir die Betriebsleiter nach ihrer Einschätzung bezüglich der Trends gefragt. Hier sind die Planungen ziemlich konstant, denn zum Beispiel von den 79 Betrieben, die Trockensalz einsetzen, gehen 73 von gleichbleibendem Anteil aus. Sechs Betriebsleiter erwarten tendenziell eine Reduzierung von Trockensalz zugunsten von Feuchtsalz und Sole. Mehr Split und Sand möchte niemand streuen. Nicht übersehen werden sollte allerdings auch: 21 von 100 insgesamt Befragten nutzen gar kein Trockensalz mehr.

Salzverladung und -vorrat

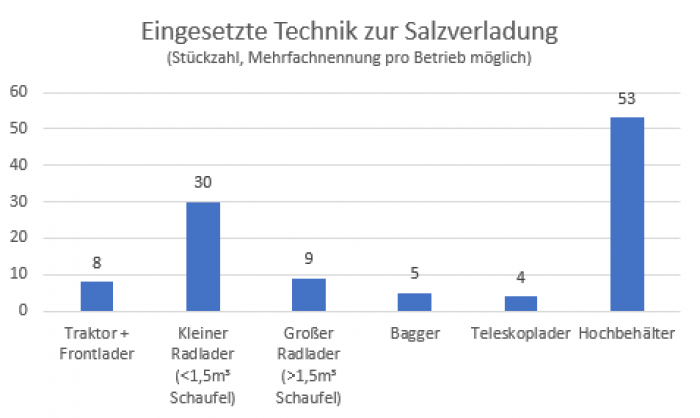

Ein weiteres Themenfeld unserer Fragen bezog sich auf die im Winterdienst eingesetzte Technik. Nebenstehende Grafik gibt dazu Auskunft auf die Technik, die zur Salzverladung genutzt wird. Bei den Ladefahrzeugen stehen kleine Radlader mit bis zu 1,5 m³ Schaufelvolumen eindeutig an erster Stelle. Das wichtigste „Verladeinstrument“ sind jedoch die Hochbehälter, die immerhin in 53 der 100 Baubetriebshöfe zu finden sind.

Interessiert waren wir darüber hinaus, welche Mengen Streusalz die 100 Betriebe im Winter 2017/2018 verbraucht haben. Insgesamt waren dies 37.700 t, wobei acht Baubetriebshofleiter die verbrauchte Menge am Telefon ad hoc nicht nennen konnten. Somit lag der statistische Durchschnitt bei 409 t/Betrieb, wobei die Schwankungsbreite zwischen 3 t und 5.000 t lag. Die von den 100 Befragten genannten Restmengen aus der Winterperiode 2017/2018 summieren sich auf gut 17.500 t, sodass sich daraus rein rechnerisch eine Vorratsmenge von rund 55.200 t ergibt. Allerdings scheinen die Betriebsleiter für die kommende Winterdienstsaison einen geringeren Verbrauch zu erwarten, denn in Summe bezifferten sie die neu eingekauften Mengen auf gut 27.000 t, also 10.000 t weniger als der Verbrauch der Vorsaison.

GPS-Technik nimmt zu

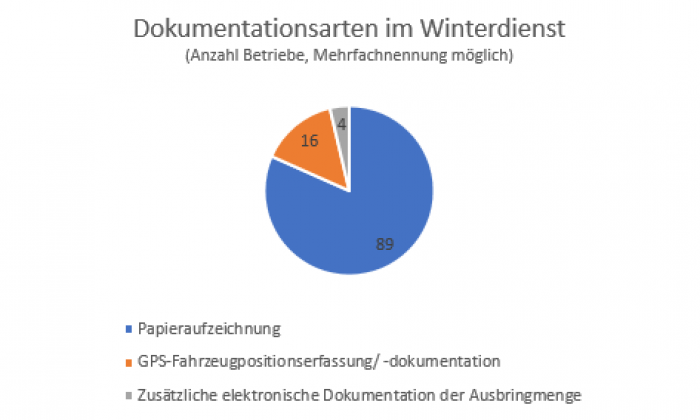

Der letzte Themenblock unserer Umfrage erstreckte sich auf die Dokumentation von Winterdienstarbeiten und die Nutzung elektronischer Systeme. Unsere Grafik zeigt, dass 89 von 100 Baubetriebshöfen nach wie vor mit Papieraufzeichnungen arbeiten, sei es bei der Streckenplanung oder der Arbeitsdokumentation auf den einzelnen Räum- und Streustrecken.

Immerhin 16 lassen die Fahrzeugposition und Dokumentation mittels GPS-Technik ermitteln, wobei neun dabei weitgehend oder sogar komplett auf Papieraufzeichnungen verzichten. Und immerhin vier erfassen elektronisch auch die ausgebrachten Streumengen. Genutzt wird überwiegend fest in den Fahrzeugen installierte Technik; allein drei Baubetriebshöfe setzen ergänzend auf mobile Lösungen. Spannend ist darüber hinaus: 14 der 89 „Papiernutzer“ planen die Einführung elektronischer Systeme zur Dokumentation.

Jens Noordhof

Redaktion KommunalTechnik

Den kompletten Trend-Report mit weiteren Fakten finden Sie in KommunalTechnik 6/18.